はじめに:家を建てる土地、どこを選べばいい?

「この土地、駅チカで価格も手頃。ここに決めちゃおうかな?」

ちょっと待ってください!

その土地、災害に強い場所ですか?

台風や豪雨、地震といった自然災害が全国で多発する中、「災害リスクを正しく知ること」は、家づくりのスタートライン。特に今は、不動産取引時にハザードマップの説明が義務化されているほど、重要な情報なんです。

この記事では、ハザードマップの見方や、災害リスクの判断方法、安全な土地の選び方を、宅建士の視点からわかりやすく解説します!

ハザードマップってそもそも何?

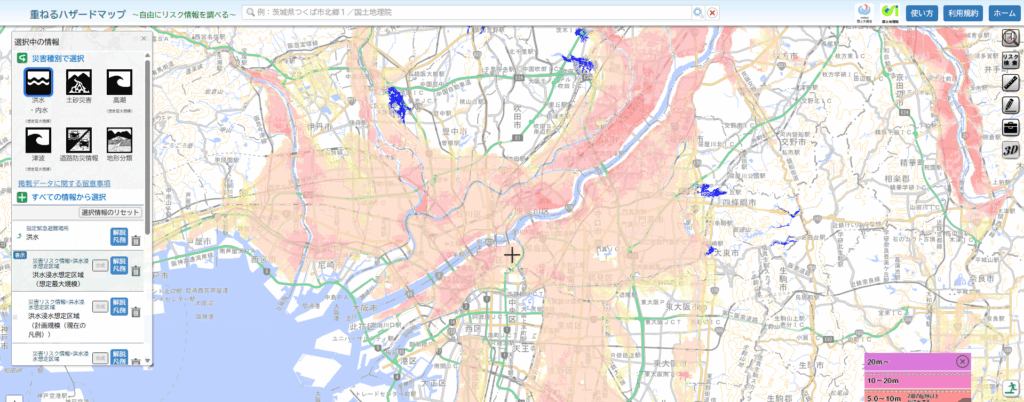

災害に備えるために、各自治体や国が作成しているのが「ハザードマップ」。簡単に言えば「ここが危ないよ」というのを色で示した防災地図です。

種類はいろいろあって、それぞれの災害に応じて分かれています。

主なハザードマップの種類

- 洪水ハザードマップ

⇒ 河川の氾濫でどれくらい浸水するか?がわかる

→ 最大「1000年に1回レベル」の豪雨を想定して色分け - 土砂災害ハザードマップ

⇒ 崖崩れ・土石流・地すべりのリスクを表示

→ 黄色=警戒区域、赤=特別警戒区域 - 津波ハザードマップ

⇒ 津波による浸水想定、避難経路の確認にも使える - 地震ハザードマップ

⇒ 揺れやすさ、液状化しやすいエリアを可視化!

ハザードマップってどこで見られるの?

「見たいけど、どこで手に入るの?」

そんな方に向けて、入手先はこの3つです!

- ✅【国土交通省ポータル】

重ねるハザードマップでは複数の災害を重ねて見られる - ✅【市区町村のホームページ】

地域ごとの詳細マップが掲載されています - ✅【役所の窓口】

都市計画課・防災課などで直接もらえることも!

読み方が分かれば怖くない!色の意味をチェック

洪水の場合は「水の深さ」を色で表現

| 色浸水の深さイメージ | ||

| 薄い青 | 0.5m未満 | 膝下程度 |

| 濃い青 | 0.5〜3.0m | 1階が水没するレベル |

| 紫 | 3.0〜5.0m | 1階全没。避難必須! |

| 黒 | 5.0m超 | 2階も危険ゾーン |

「浸水深が深い」「長時間浸水が続く」「近くに川がある」などは要注意サイン!

土砂災害の危険度ってどう見るの?

- 黄色:土砂災害警戒区域(がけ崩れや土石流のおそれ)

- 赤色:特別警戒区域(命の危険レベル)

崖からの距離が近い土地は、警戒レベルも高くなります。

地震ハザードマップのポイント

- 揺れやすさ=地盤の硬さ

- 液状化が起こりやすい場所もチェック!

- 活断層の有無も要確認

「1000年に1回」って本当に起こるの?

「1000年後まで安心ってこと?」…そう思った方、いませんか?

実はこれ、「毎年0.1%の確率で起こる」という意味。つまり、来年起きても不思議じゃないんです!

だから、どんなに確率が低く見えても、油断しないでチェックすることが大事なんですね。

保険もリスクとセットで考えよう

火災保険、水災補償って?

実は、水災(洪水・土砂災害など)はオプション扱いのことも。

- 補償される条件:床上浸水 or 地面から45cm以上

- 補償額の目安:建物価格の70%くらい

- リスクが高い地域=保険料が高くなる傾向も!

地震保険もセットで検討

- 火災保険とセット加入が基本

- 補償額は火災保険の30〜50%

- 耐震等級が高いと保険料も割引されることがあります!

土地選びで意識したい「リスクレベル」

| リスク判断ポイント | |

| 低リスク | ハザードマップで安全ゾーン。標高も高く、過去災害なし |

| 中リスク | 浸水0.5m未満など軽度なリスク。対策すれば◎ |

| 高リスク | 浸水3m超や特別警戒区域。慎重に判断を! |

| 極めて高リスク | 浸水5m超、避難困難、リスク重複 → 回避推奨 |

建てるときにできる対策は?

「少しリスクがあっても、対策すれば住めるかも?」

その通り!建築時に対策することで、リスクを減らすこともできます。

- 💧 洪水対策:基礎の高さを上げる、盛土、防水強化など

- 🪨 土砂対策:擁壁の設置、排水ルートの整備

- 🌍 地震対策:耐震等級3、地盤改良、杭基礎など

対策にはいくらかかるの?

| 項目費用の目安 | |

| 洪水対策(盛土・防水) | 約30〜200万円 |

| 土砂対策(擁壁・排水) | 約50〜200万円 |

| 地震対策(耐震・地盤改良) | 約100〜300万円 |

保険料などを含めた**「総コスト」**で土地を判断しましょう!

まとめ:リスクを知って、後悔しない土地選びを!

最後にお伝えしたいこと。

100%安全な土地なんてないんです。

でも、リスクを正しく知って、対策を講じれば、安全な暮らしは手に入れられます。

ハザードマップを活用して、災害リスクを事前に把握すること。現地で実際に確認して、納得して選ぶこと。

家族の命と未来を守るために、「情報」をしっかり味方につけていきましょう!長期優良住宅とは?認定を受けるメリットと申請の流れ